応急手当と救命処置

私たちは、いつどこで突然のけがや病気に見舞われるかわかりません。そんなとき、家庭や職場で行える「応急手当」は、病院に行くまでの間にけがや病気の悪化を防ぐ大切な手段です。

特に、心臓や呼吸が止まった場合に行う「救命処置(一次救命処置)」は、特別な資格がなくても誰でも実施でき、命を救う上で重要な役割を果たします。これは、救急救命士や医師が行う二次救命処置にもつながる、命を守るための第一歩です。

救命の連鎖

(出典:政府広報オンライン)

救命処置の手順

心肺蘇生の手順~基本手順~

1. 安全確認

|

応急手当を行う際、まず最初に周囲の安全を確認することが重要です。事故現場や危険な場所での救助活動は、二次災害を引き起こす可能性があります。そのため、自分自身の安全を確保することが最優先です。安全が確認できたら、傷病者のもとに近づきます。 |

2. 反応の確認

|

次に、傷病者の反応を確認します。肩を優しく叩きながら大声で呼びかけてください。このとき、以下の場合は「反応なし」と判断します。

反応がある場合は、どこが具合悪いのかを尋ね、必要に応じて対応を進めます。反応がない場合は、次の手順に進みます |

3. 119番通報とAEDの手配

|

|

反応がない場合は、すぐに119番通報とAEDの手配を行います。周囲に人がいる場合は、大きな声で応援を求め、次のように具体的に依頼してください。

一人で対応する場合は、まず119番通報を行い、AEDの場所がわかる場合は取りに行ってから次の手順に進みます。通報時には、電話のスピーカー機能を使うと、通信指令員の指示を聞きながら手を動かすことができるので便利です。 |

4. 呼吸の確認

|

傷病者の胸や腹の動きを10秒間観察し、「ふだん通りの呼吸」があるかどうかを確認します。以下の場合は「ふだん通りの呼吸なし」と判断し、すぐに胸骨圧迫を開始してください。

もし「ふだん通りの呼吸」がある場合は、傷病者の様子を見守りながら救急隊の到着を待ちます。 |

5. 胸骨圧迫

|

胸骨圧迫は、心停止の可能性がある場合に行う重要な処置です。心停止でない場合におこなっても重大な障害を引き起こすことはあまりないため、ためらわずに開始してください。

ポイント

|

6. 人工呼吸

|

注意点

|

7. 心肺蘇生の継続

|

胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせた心肺蘇生は、「胸骨圧迫30回」と「人工呼吸2回」を1セットとして繰り返します。この30対2のサイクルを、救急隊が到着するまで絶え間なく続けてください。人工呼吸ができない場合は、胸骨圧迫のみを続けても構いません。 これらの手順を覚えておくことで、いざというときに大切な命を救う可能性が高まります。冷静に対応することを心がけましょう。 |

AEDの使用手順~基本手順~

AEDが届いたら、心肺蘇生を続けながらすぐにAEDの準備を始めます。AEDは電源を入れると音声メッセージで指示を出してくれるので、落ち着いてその指示に従いましょう。

1. AEDの準備と装着

|

|

|

2. 心電図の解析

|

※ショックが不要の場合は、直ちに胸骨圧迫を再開します。 |

3. 電気ショック

|

※自動でショックが行われる機種(オートショックAED)の場合も、音声指示に従い傷病者から離れてください。 |

4. 心肺蘇生の再開

|

電気ショックを行ったら、直ちに胸骨圧迫を再開します。 |

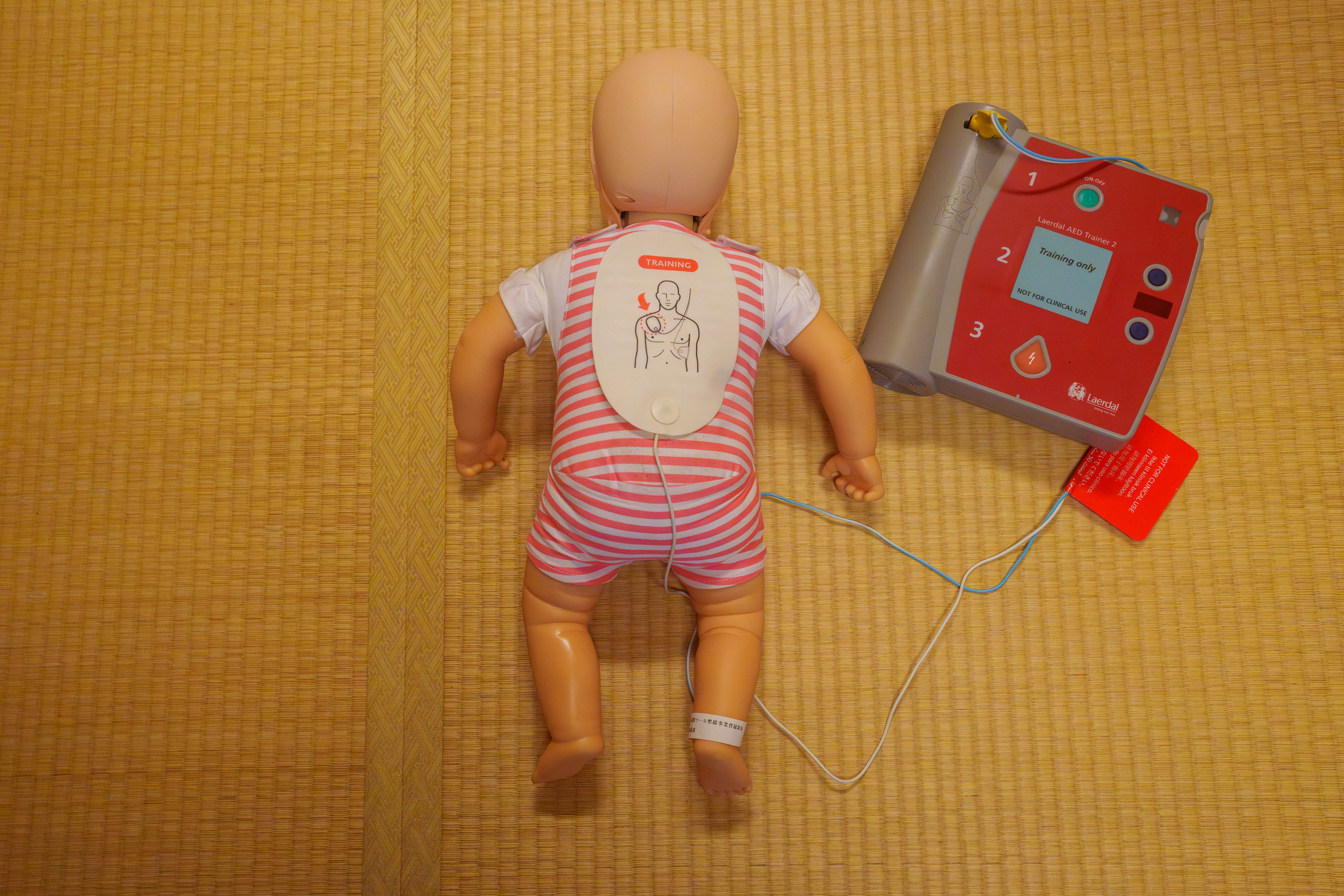

未就学児(小児・乳児)の場合

未就学児への心肺蘇生やAEDの使用手順は基本的に成人と同じですが、次の点が異なります。

1. 心肺蘇生の異なるポイント

|

胸骨圧迫深さは胸の厚さの約三分の一沈み込む程度に圧迫します。 圧迫方法

|

|

人工呼吸口対口鼻人工呼吸:乳児の場合、口と鼻を同時に自分の口で覆い人工呼吸を行います。 |

2. AEDの使用手順の異なるポイント

|

|

電極パッドの使用

注意

|

未就学児の場合は、体の大きさに合わせた対応を行うことが重要です。冷静に対応しましょう。

定期講習について

| 開催日 | 奇数月の第2金曜日(開催消防署の行事等で変更する場合もあります) |

|---|---|

| 時間 | 午前9時から12時(予定) |

| 場所 | 五所川原地区消防事務組合の三消防署(五所川原、北部中央、鶴田)で開催。 ※予定表参照 |

| 申し込み方法 |

各消防署へ電話にて申し込み可能

|

令和6年度予定表

| 開催月 | 開催場所 | 開催日 |

|---|---|---|

| 令和6年9月 | 五所川原消防署 | 9月13日(第2金曜日) |

| 令和6年10月 | - | - |

| 令和6年11月 | 北部中央消防署 | 11月8日(第2金曜日) |

| 令和6年12月 | - | - |

| 令和7年1月 | 鶴田消防署 | 1月10日(第2金曜日) |

| 令和7年2月 | - | - |

| 令和7年3月 | 五所川原消防署 | 3月14日(第2金曜日) |