ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(定期接種)について

ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)と子宮頸がんの関係

子宮頸がんの多くはヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じることがわかっています。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、感染してもほとんどは自然に消えるものですが、一部の人でHPVに感染した状態が続き、前がん病変(がんになる手前の状態)になり、やがて子宮頸がんになります(数年から数十年をかけて進行します)。

HPVワクチンの接種について

定期接種対象者

小学6年生~高校1年生に相当する年齢の女子。

接種費用

無料で接種できます。対象者には、予診票を送付しています。(小学6年生に送付)

※転入したまたは紛失した等で予診票がない場合は、健康推進課窓口にて配布していますので、お手数ですが、必ず母子健康手帳を持参のうえ、来庁くださるようお願いします。

実施医療機関

五所川原市ヒトパピローマウイルス(HPV)定期接種指定医療機関一覧 (124KB)

(124KB)

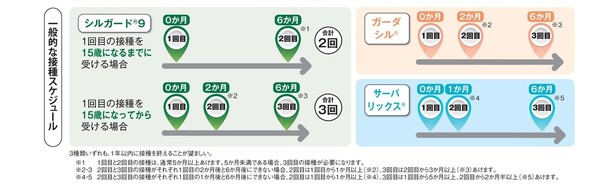

接種間隔

定期接種として使用されているワクチンはサーバリックス、ガーダシルと2種類でしたが、令和5年4月からはシルガード9が新たに加わり、3種類に増えました。

サーバリックス

標準的な接種間隔として、1回目接種後1か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は1回目の接種から6か月間隔をあけて接種します。

標準的に受けられない場合、1回目接種後1か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は、2回目の接種から3か月以上あけて接種します。

ガーダシル

標準的な接種間隔として、1回目接種後2か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は1回目の接種から6か月間隔をあけて接種します。

標準的に受けられない場合、1回目接種後1か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は、2回目の接種から3か月以上あけて接種します。

シルガード9

年齢により、接種回数が異なります。

(1)1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(2回接種)

標準的な接種間隔として、1回目接種後6か月間隔をあけて2回目を接種します。

標準的に受けられない場合、1回目接種後1か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は、2回目の接種から3か月以上あけて接種します。(3回接種)

(2)1回目の接種を15歳になってから受ける場合(3回接種)

標準的な接種間隔として、1回目接種後2か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は、1回目の接種から6か月間隔をあけて接種します。

標準的に受けられない場合、1回目接種後1か月間隔をあけて2回目を接種します。3回目は、2回目の接種から3か月以上あけて接種します。

高校1年生に相当する女の子は、その年の9月末までに1回目を接種ことで3回分を無料で接種できます。

※標準的に受けられない場合の接種間隔であれば、11月末までに1回目を接種することで3回分を無料で接種できます。ただし、風邪等で体調のすぐれない場合など接種できないこともあるので、余裕のある接種スケジュールをたてましょう。

ワクチン接種時の注意点

- 痛みや緊張等によって接種直後に一時的に失神や立ちくらみなどが起きることがあります。接種後30分は程度は安静にしていてください。

- 接種した日は、激しい運動は控えましょう。

- ワクチンは合計2回~3回接種しますが、接種後、気になる症状が現れた場合は、その後の接種について医師にご相談ください。

接種の効果

ヒトパピローマウイルスには多数の型がありますが、子宮頸がんに感染するリスクの高い方の一部に対する免疫を獲得することができます。

接種のリスク

接種後、接種部位の痛みやはれ、赤みなどが起こることがあります。

まれですが、重いアレルギー症状、神経系の症状が起こることがあります。

健康被害がおきたときは

HPVワクチンに限らず、すべてのワクチンについて、極めてまれですが、ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなど重い健康被害を生じる場合があります。

このような健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

詳しくは下記をご覧ください。

・予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームーページ)![]()

子宮頸がんの予防と早期発見のために

20歳になったら、ワクチンを接種していても、していなくても、2年に1回、子宮頸がん検診を受けましょう。市の子宮頸がん検診は、20歳から39歳の方は無料です。

ワクチン接種のみでは十分な子宮頸がんの予防とはなりません。検診では、前がん病変(がんになる手前の状態)や子宮頸がんがないかを検査します。

対象者の皆さんには、春に市民健診申込書等を郵送しています。子宮頸がんを早期に発見するために、定期的に受診することが大切です。

平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女性の方へ

国の通知により、積極的勧奨を差し控えていたときに対象者であった方は、キャッチアップ接種実施期間中に1回以上接種した方について令和8年3月31日までに限り無料で接種することができます。詳しくは、下記をご覧ください。

リンク集

- 小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(厚生労働省作成)

(2711KB)

(2711KB) - ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省ホームーページ)

問い合わせ先

担当 健康推進課健康政策係

電話 0173-35-2111

内線2372

内線2373

内線2374

内線2375