五所川原市の著名人

■ 太宰治

■ 仁太坊

■ 和田山蘭

■ 梅田豊月

■ 白戸榮之助

■ 嘉瀬の桃

■ 板垣直子

■ 津島文治

■ 長尾邦正

■ 白川軍八郎

■ 成田千空

■ 伊藤正規

太宰治(1909~1948)

■明治42年6月19日、津軽地方きっての大地主・津島家の第10子6男として産声をあげ、名を修治と命名されました。

■父は青森県内でも有力な県議会議員(後に衆議院議員、貴族院多額納税議員)であり、太宰が生まれる2年前に家屋を新築(現 金木町太宰治記念館「斜陽館」)、ここで生まれた最初の子どもが太宰治でした。たぐいまれな才気にあふれ、「走れメロス」「津軽」「人間失格」をはじめ数々の名作を残し、昭和23年6月に39歳でこの世を去りました。

■太宰文学は没後60年を経た今でも、新たな読者を獲得し続け、「生誕祭」には、全国から多くの太宰ファンが金木町に訪れます。

太宰治略年譜

| 1909年(明治42年) |

当歳

|

6月19日に生まれる。 |

| 1916年(大正5年) |

7歳 |

金木第一尋常小学校に入学、読書好きであり成績はいつも優秀であった。 |

| 1922年(大正11年) |

13歳 |

明治高等小学校に1年間通学した。成績は抜群だが腕白であった。 |

| 1923(大正12)年 |

14歳 |

県立青森中学校に入学。 |

| 1925(大正14)年 |

16歳

|

文筆活動活発になる。「最後の太閤」 |

| 1927(昭和2)年 |

18歳 |

官立弘前高等学校文化甲類に入学。 |

| 1930(昭和5)年 |

21歳 |

東京帝国大学仏文科に入学。 |

| 1939(昭和14)年 |

30歳 |

1月8日井伏夫妻の媒酌で石原美智子と結婚。

|

| 1941(昭和16)年 |

32歳 |

長女園子生まれる。 |

| 1942(昭和17)年 |

33歳 |

10月、母タ子重体で、妻美智子、長女園子を伴って帰郷。 |

| 1944(昭和19)年 |

35歳 |

長男正樹生まれる(昭和35年死亡)。

小山書店から「新風土記叢書」の一冊として「津軽」の執筆を依頼される。

5~6月にかけて、津軽地方を旅行した。

|

| 1945(昭和20)年 |

36歳 |

7月28日妻子を連れ、津軽に疎開することになり、31日金木の生家に辿り着いた。 |

| 1947(昭和22)年 |

38歳 |

次女里子生まれる。 |

| 1948(昭和23)年 |

39歳 |

6月13日、山崎富栄とともに玉川上水に入水し世を去る。

一週間後の6月19日早朝、遺体が発見され、奇しくもその日、満39歳の誕生日に当たっていた。

後に、その日が「桜桃忌」と名づけられるようになった。

戸籍によると、死亡推定月日は、昭和23年6月14日午前零時となっている。

|

代表作

|

「富嶽百景」

|

1939年(昭和14)年 |

|

「女生徒」

|

1939年(昭和14)年 |

| 「走れメロス」 |

1940(昭和15)年 |

| 「駆込み訴え」 |

1940(昭和16)年 |

| 「東京八景」 |

1941(昭和16)年 |

| 「津軽」 |

1944(昭和19)年 |

| 「お伽草子」 |

1945(昭和20)年 |

| 「新釈諸国噺」 |

1945(昭和20)年 |

| 「冬の花火」 |

1946(昭和21)年 |

| 「ヴィヨンの妻」 |

1947(昭和22)年 |

| 「桜桃」 |

1948(昭和23)年 |

| 「人間失格」 |

1948(昭和23)年 |

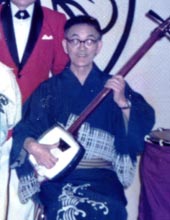

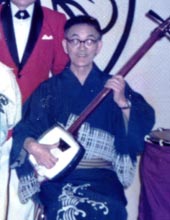

仁太坊(1857~1928)

|

| ■ |

津軽三味線奏者。 |

| ■ |

津軽三味線の元祖「仁太坊」こと本名・秋元仁太郎。金木町神原出身。 |

| ■ |

8歳のとき疱瘡がもとで失明。12、3歳のころ上方から流れてきた女三味線弾きから手ほどきを受けたと伝えてられている。「俺は乞食ではない、芸人だ。」というのが口癖だったという。 |

|

和田山蘭(1882~1957)

|

| ■ |

歌人・書家。本名・和田直衛。吹畑出身。 |

| ■ |

蘭菊会、東北誌社を興し活躍した県歌壇の先駆者。 |

| ■ |

若山牧水の歌誌「創作」に参加し、実作・編集に腕をふるう。また、「津軽野」など多くの歌集を発表した。 |

| ■ |

書道家としても著名で、大字仮名の主唱者。泰東書道院の特別会員。同審査員も務めた。 |

|

梅田豊月(1885~1952)

|

| ■ |

津軽三味線奏者。梅田出身。 |

| ■ |

16歳の時、弾き三味線の太田長作(長作坊)に弟子入り。 |

| ■ |

出身地である梅田村の地名を取って「梅田手」と呼ばれた。弾き三味線で知られる高橋竹山は、修行時代に函館の木賃宿で、梅田豊月の演奏に触れ「まるで琴のような音色だった」と表現し、「技術のこともわからなかったが、まこと津軽のかまり(香り)がしてとてもまねのできない音の出し方がある。それが耳から離れないで、いつになったらああしたようになるべ、あの音なんとかならないもんだべがと勉強したもんだ。」と語っている |

|

白戸榮之助(1886~1938)

|

| ■ |

日本初の民間操縦士。朝日山出身。 |

| ■ |

明治45年、川崎競馬場で開催された民間航空初の有料飛行会に奈良原式4号機「鳳号」を携え参加し、日本民間操縦士第1号となる。 |

| ■ |

大正5年、日本最初の民間水上飛行機白戸式「巌号」で民間初の離着水に成功。 |

| ■ |

大正12年から開始された朝日新聞社主催の東西定期航空会(東京-大阪間の定期航空)に伊藤音次郎とともに参加。同年引退。 |

|

| 「金木今昔物語」参照 |

嘉瀬の桃(1886~1931)

|

| ■ |

津軽三味線奏者。本名・黒川桃太郎。嘉瀬出身。 |

| ■ |

仁太坊の芸に魅せられ24歳のとき弟子入り。大正時代、唄会の人気者で中でも「調子変わりのよされ節」は桃の独檀上だった。 |

| ■ |

今日歌われる津軽の三つもの、よされ節・小原節・じょんから節の型を作ったことから、津軽民謡中興の祖と言われている。 |

|

板垣直子(1896~1977)

|

| ■ |

文芸評論家。本名・板垣なを(旧姓平山)。湊出身。 |

| ■ |

日本女子大学英文科卒。東京帝国大学(現東京大学)の第一回女子聴講生となり、美学・哲学を聴講。 |

| ■ |

昭和8年、最初の評論集「文藝ノート」刊行。 |

| ■ |

西洋の文学思想に基礎を置いた文芸批評で、日本の女性文芸評論家の先駆けとして活躍した。 |

|

津島文治(1898~1973)

|

| ■ |

大地主で貴族院議員だった津島源右衛門の長男で太宰治の実兄。 |

| ■ |

1925年から金木町長1期、1927年から県議会議員2期、1946年に衆議院議員に当選。1947年青森県初代民選知事に就任し、3期9年余をつとめた。 |

| ■ |

1958年から衆議院議員2期、1965年から参議院議員2期半余をつとめた。 |

|

| 「金木郷土史」参照 |

長尾邦正(1902~1984)

|

| ■ |

津軽三味線奏者。藻川出身。 |

| ■ |

三味線、尺八を出崎の坊と仁太坊に習得した。 |

| ■ |

藻川の若衆7人が(約90年前)出崎の坊や仁太坊の所に三味線を手習いに通いましたが、脱落してしまい、最後まで残ったのが長尾邦正ただ一人だった。30歳の頃より、東北・北海道・関西一円を巡業して、昭和25年頃帰郷し後身の育成に当たった。 |

|

白川軍八郎(1909~1962)

|

| ■ |

津軽三味線奏者。沢部出身。 |

| ■ |

仁太坊の最後の弟子。9歳で弟子入りし、わずか3年で師匠を凌ぐ腕になったと言われる。 |

| ■ |

仁太坊の“叩き三味線”に対し弾き三味線を得意とした。 |

| ■ |

自然界の音を三弦に昇華させ、津軽三味線の神様と呼ばれ、木田林松栄や福士政勝といった名手にも多大な影響を与えた。 |

|

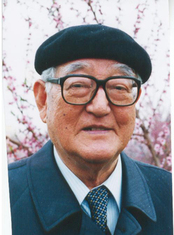

成田千空(1921~2007)

|

| ■ |

俳人。本名・成田力。青森市出身。 |

| ■ |

肺結核闘病中に俳句を始める。 |

| ■ |

昭和21年、母の実家・五所川原市(飯詰)に移り住み、俳句活動を続け、県俳壇の中心的存在となるとともに日本の中央俳壇で注目を集める。 |

| ■ |

平成10年、俳壇でもっとも権威のある「蛇笏賞」を受賞した。 |

| ■ |

平成16年、五所川原市名誉市民。 |

|

伊藤正規(1912~2011)

|

| ■ |

画家。梅田出身。 |

| ■ |

東京美術学校(現東京芸大)を首席で卒業後、日展で入選を重ね、日本中央画壇で活躍。日展審査員も務めた。 |

| ■ |

昭和45年、日展特選受賞。 |

| ■ |

平成7年、五所川原市名誉市民。 |

| ■ |

平成17年、紺綬褒章受章。 |

|

問い合わせ先

担当 社会教育課社会教育係

電話 0173-35-2111

内線2954

メールでのお問い合わせ